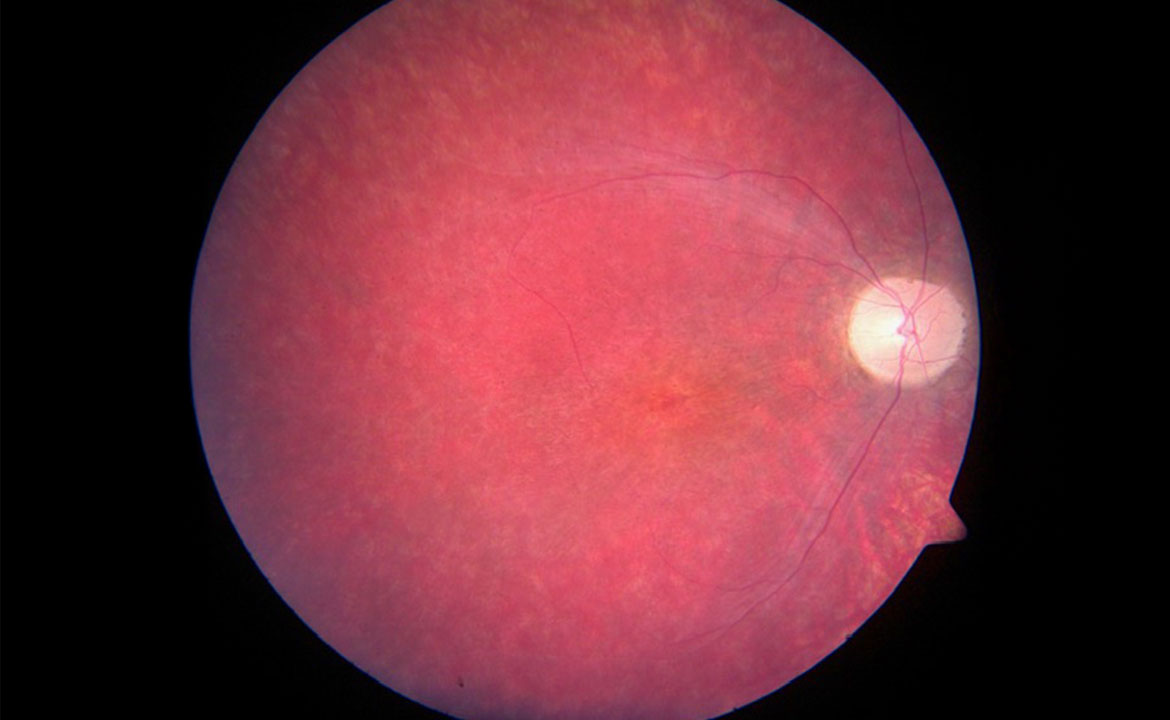

Die CLN3-Krankheit ist die häufigste Form der sogenannten Kinderdemenz. Dabei handelt es sich um eine seltene, vererbbare Erkrankung, bei der sich ...

Geförderte Projekte

Die Stiftung zur Förderung der Universitätsmedizin Hamburg-Eppendorf hat sich zum Ziel gesetzt, innovative medizinische Forschungsvorhaben zu fördern und so die Versorgung schwer erkrankter Patientinnen und Patienten zu verbessern. Einmal jährlich entscheiden der Vorstand und das Kuratorium gemeinsam, welche Projekte gefördert werden.

Sie können Projektanträge für den Förderpreis der UKE-Stiftung bis zum 16.06.2025 einreichen. Informationen bezüglich der Antragsformalitäten finden Sie hier.

Forschung

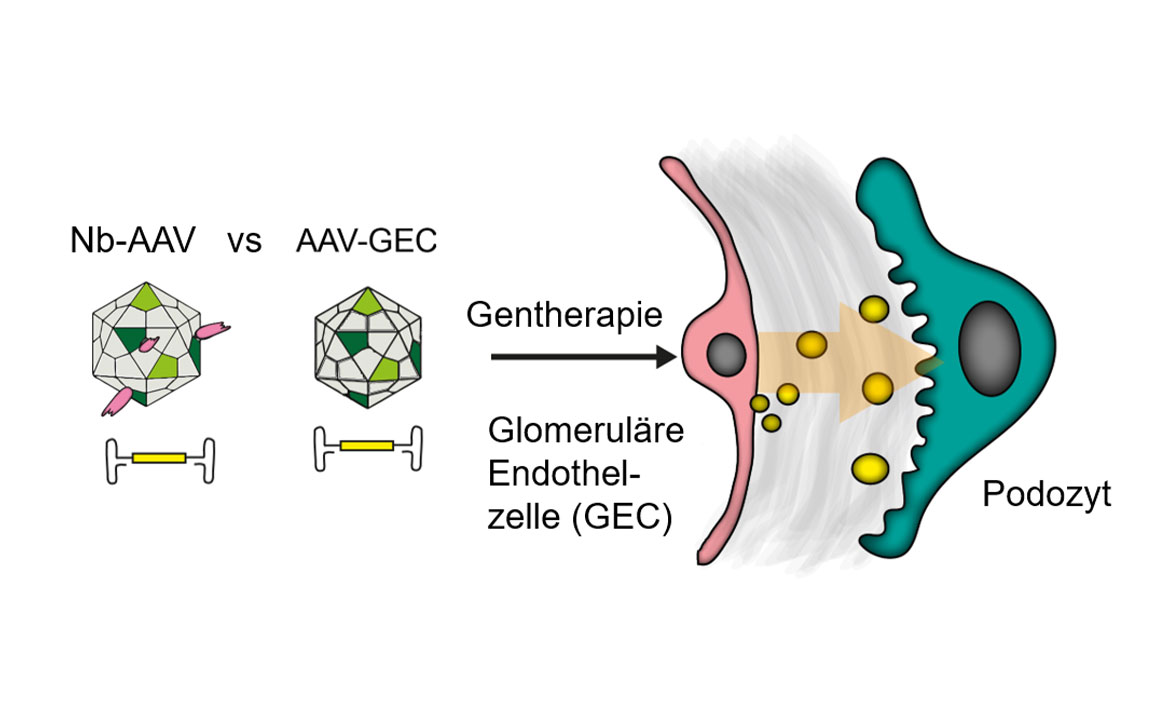

Die begrenzten Therapieoptionen in der Nephrologie und der Mangel an therapeutischen Innovationen unterstreichen die ...

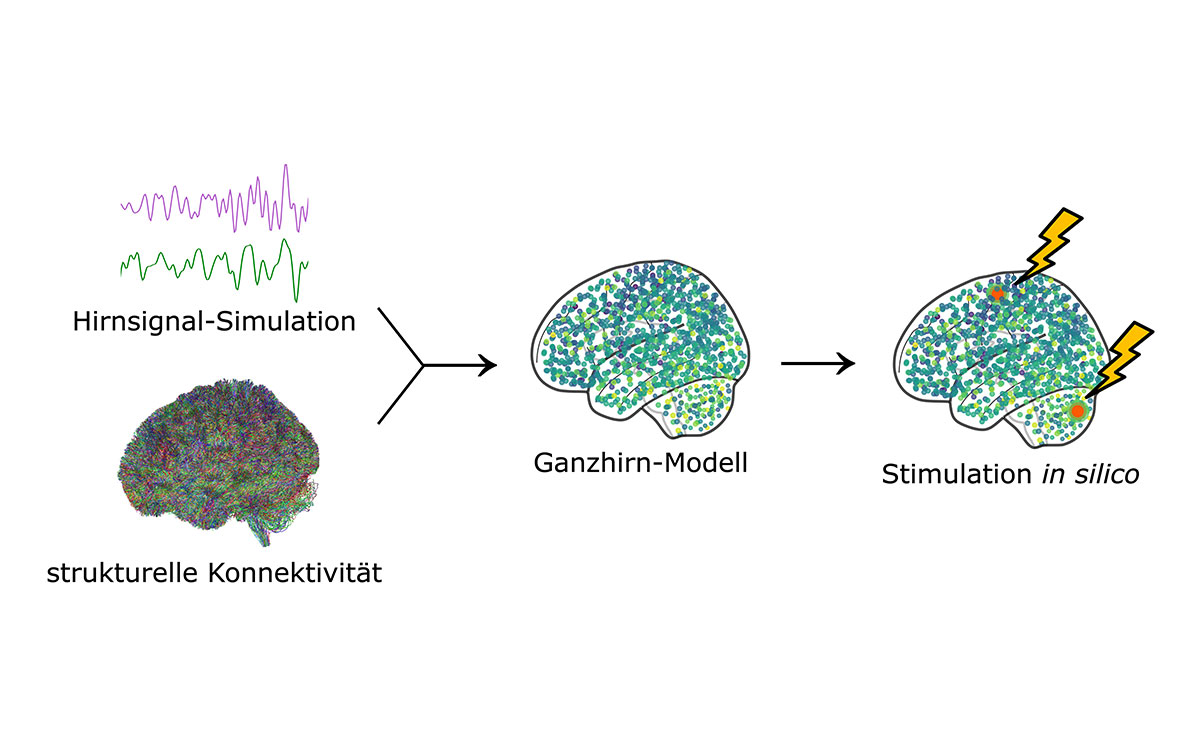

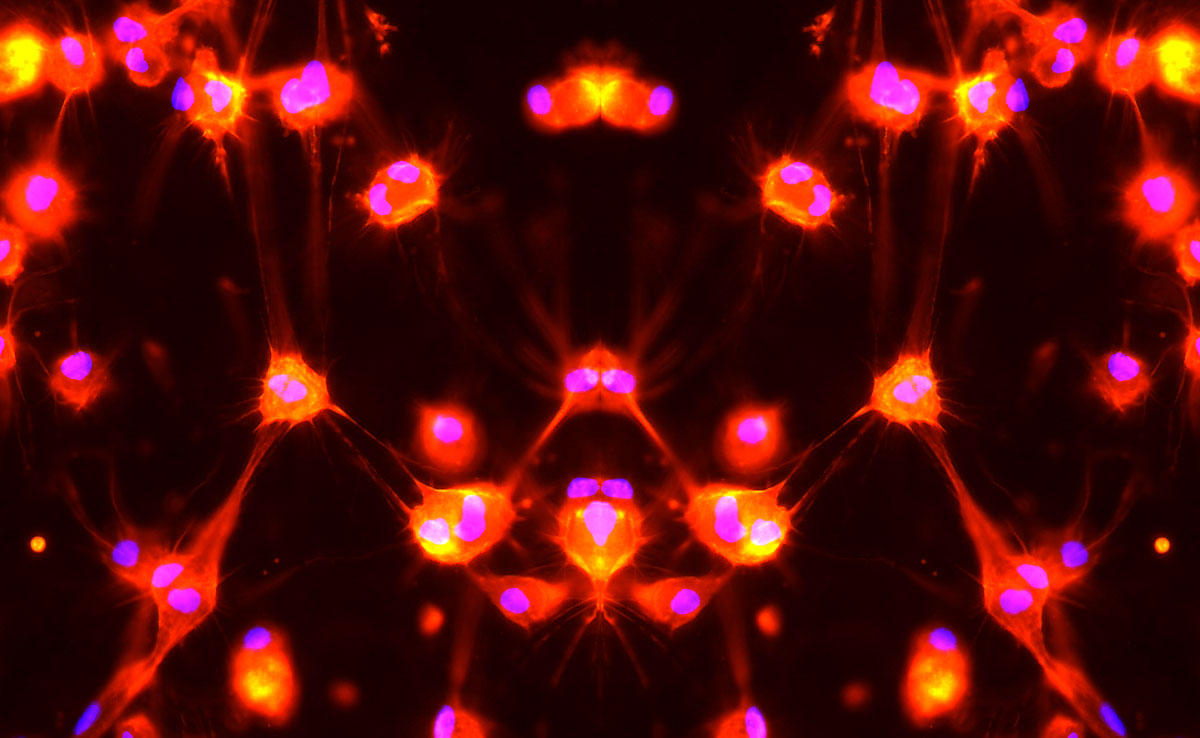

Die Parkinsonerkrankung (PD) ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung und Zittern der Hände ein charakteristisches Symptom ...

Dank der Entwicklung zahlreicher neuer Medikamente und einer verbesserten Diagnostik können heute nierenkranken Kindern eine Vielzahl ...

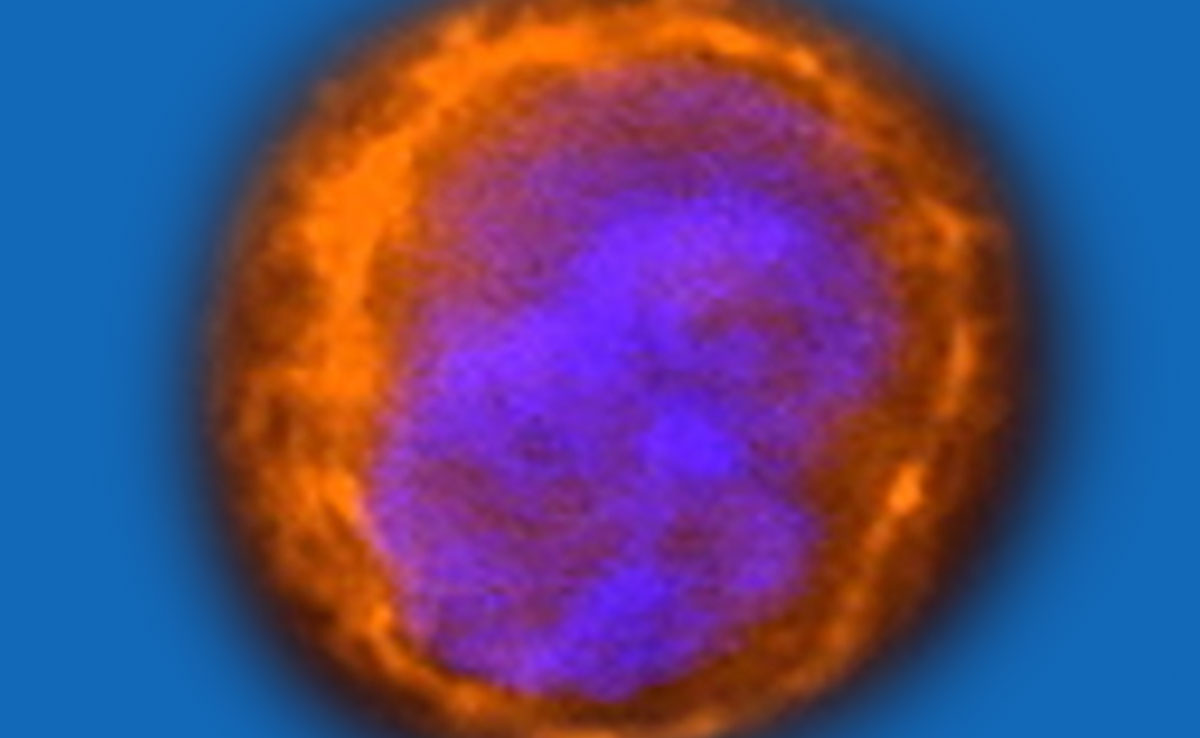

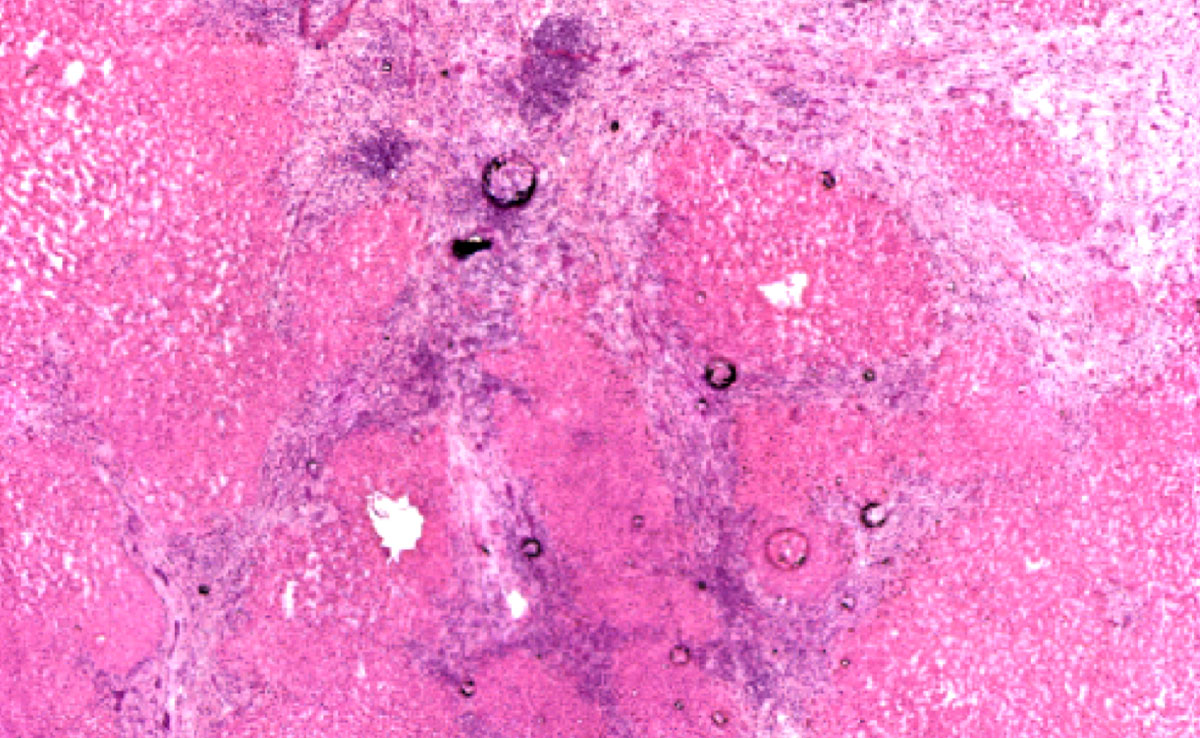

Das maligne Melanom ist ein aggressiver bösartiger Tumor der Haut. In fortgeschrittenen Tumorstadien ist das maligne Melanom die ...

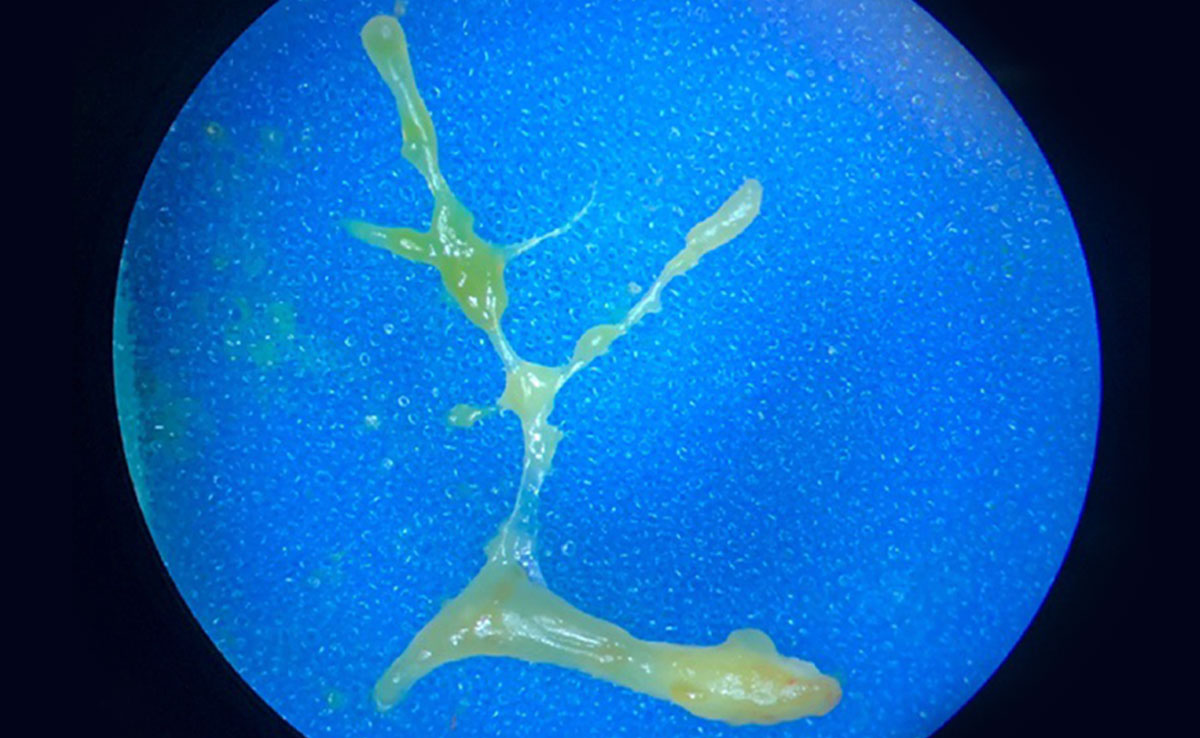

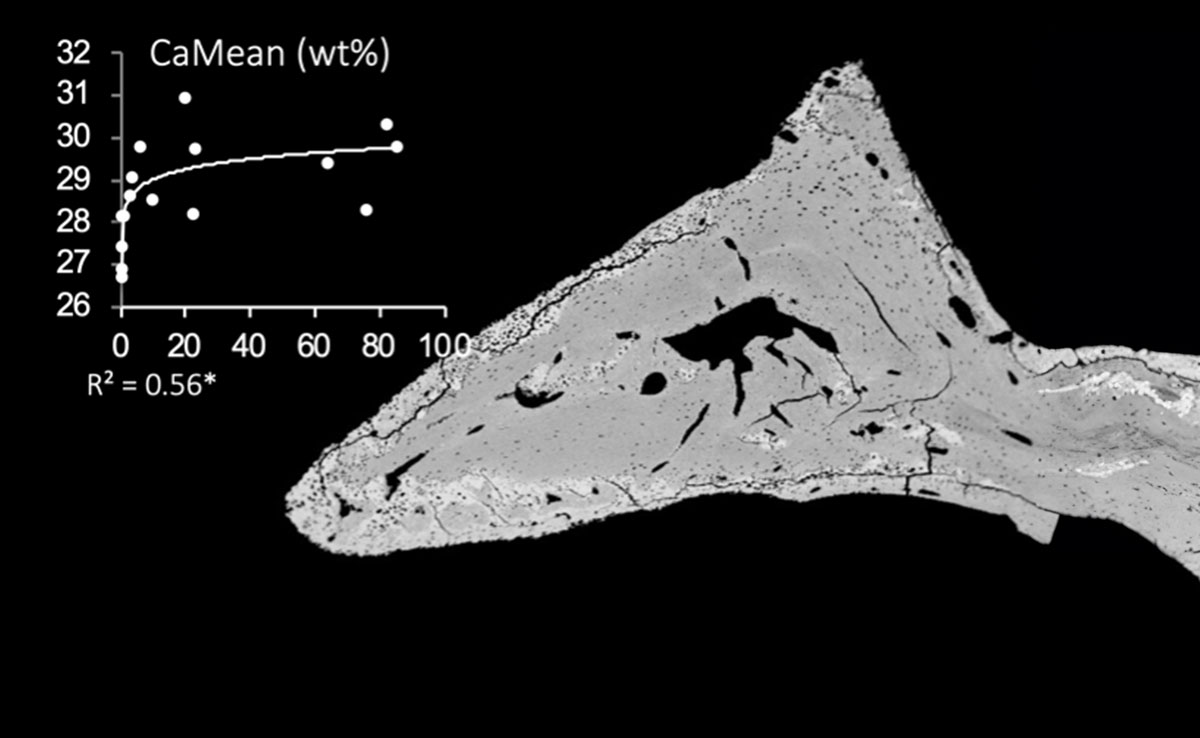

Die Gallengangsatresie, ein Verschluss der Gallenwege, ist eine seltene, lebensgefährliche Gallengangserkrankung bei Neugeborenen ...

Mehr als 20 % der Weltbevölkerung leidet an einer leichten bis vollständigen Schwerhörigkeit. Beschädigungen oder Verformungen ...

Tumore der Bauchspeicheldrüse werden häufig erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt. Wegen der oft späten Diagnose ...

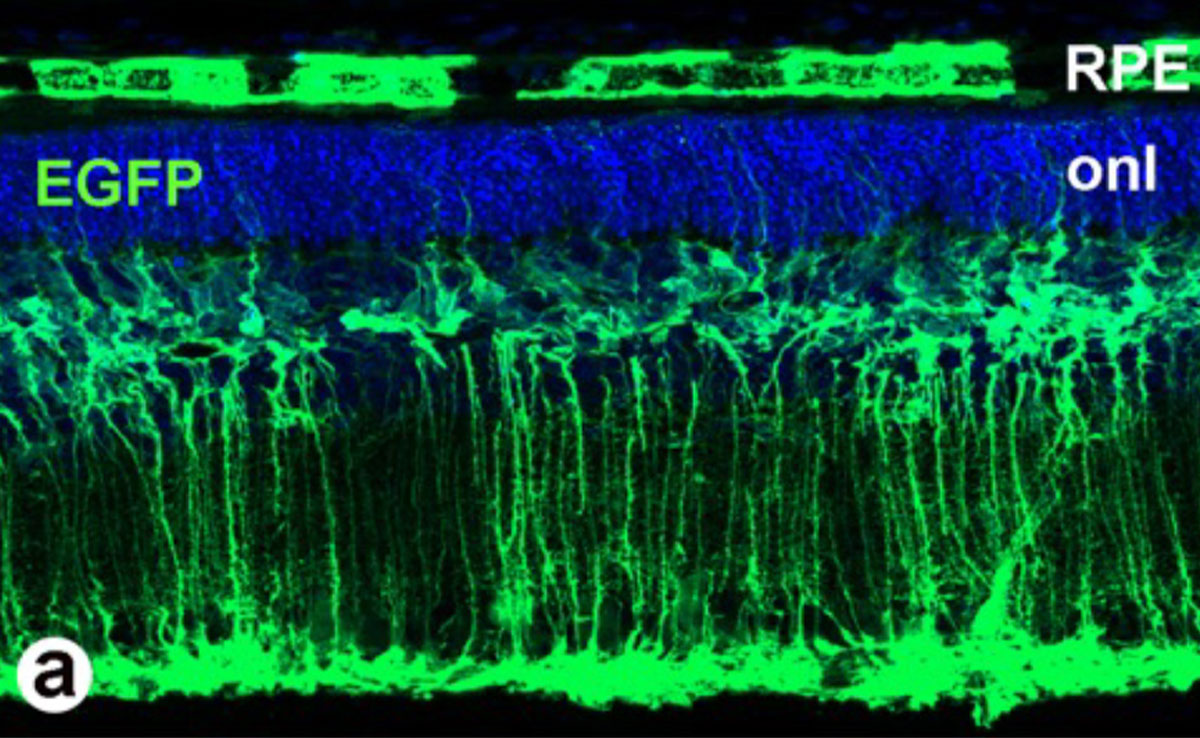

Die häufigste erblich bedingte neurodegenerative Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen ist die Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen ...

Sarkome sind eine heterogene Gruppe von seltenen bösartigen Tumoren, welche vom Bindegewebe ausgehen und deshalb überall ...

Die Häufigkeit der durch Viren, Stoffwechsel- oder Immunerkrankungen verursachten Lebererkrankungen nimmt zu und belastet zunehmend ...

In Deutschland leiden 1,2 Mio. zumeist ältere Menschen an einer Demenz, weltweit sind es sogar ca. 46,8 Mio. Menschen. Eine neue ...

Die „Frühgeburt” ist weltweit die häufigste Ursache für ein Versterben oder eine Schädigung rund um die Geburt und die damit ...

Lehre

- 22. Januar 2021

Bei einem Notfall muss jeder Handgriff sitzen. Um diese Situationen noch realistischer trainieren zu können, setzen Medizinstudierende ...

Krankenversorgung

- 22. April 2025

Die Huckfeldt-Weber Kinderstiftung fördert die Arbeit der SOPHIA-Ambulanz, die sich für Kinder mit chronischen Nierenerkrankungen ...

- 11. September 2024

In der Kinderklinik werden zahlreiche chronisch kranke Kinder ambulant und teilweise stationär betreut, deren Wohnorte über ...

- 8. Dezember 2023

Ein Muttermilch-Pasteurisierer ermöglicht es, gespendete Muttermilch optimal zu nutzen, um insbesondere diejenigen Neugeborenen ...